critiques en vrac : décembre 2010

Cliquez ici pour voir la bande annonce du nouveau film de Dieu

Ah quelle fin d’année nous avons eu avec son lot de bonheur et de malheur. Qu’est-ce que je dois mettre en avant pour l’habituel courte intro expéditive. Dois-je m’exprimer sur la jouissance que m’a procuré la vision de la bande annonce du tree of life de Terrence Malick ? Si la question du mariage entre le drame et l’évolution de notre planète laisse encore plein d’interrogations (quoique après tout Malick étudie la question depuis ses débuts), cette poignée d’image sublimes parfaitement montées suffit à laisser croire que 2011 contiendra au moins un chef d’œuvre ultime. Mais cette joie peut-elle résister à ma peine à l’annonce de la disparition de Jean Rollin ? C’est un monument français si on peut dire qui nous a quitté et je suis triste qu’il soit disparu alors que je découvrais le pouvoir de fascination de ses œuvres (voir plus bas). Bonheur et mélancolie se mêlent et c’est ainsi que vont les choses. Quel plaisir nous réserve la future année ? Quelles tragédies risquons nous de rencontrer ? Je ne sais pas et c’est cette incertitude qui me fais vous souhaiter à tous une très bonne année quoi qui vous attendent. Il est maintenant temps de tirer un rideau définitif sur l’année passée. Et comme je suis généreux suite aux fêtes (à moins que ce soit encore les vagues échos de mes dérives éthyliques), ce sont non pas 10 mais 12 films qui vont être passés au crible.

Tous les matins du monde de Alain Corneau

Tous les matins du monde de Alain Corneau

Quoi de mieux pour finir l’année qu’un film traitant du grand mystère de l’art qui nous fascine tant ? Quel choc fut ce tous les matins du monde. Jusqu’à présent, je n’étais guère friand du travail d’Alain Corneau. Bon il y avait peut-être de la mauvaise volonté là-dedans puisque je ne m’étais arrêté que sur ses opus les moins reluisants tel le gerbant deuxième souffle ou le pathétique prince du Pacifique. Malgré la sympathie qu’aura su me susciter stupeur et tremblements et surtout police python 357, je n’ai jamais franchit le pas. Il aura donc fallu le décès du réalisateur pour que je puisse m’intéresser à ses œuvres les plus recommandables. J’ai ainsi pu savourer ce mois-ci l’implacable série noire, belle mécanique dominée par un Patrick Dewaere épatant même si je m’avoue un peu déçu par un certain passéisme de la mise en scène. En même temps, cela est logique vu que Corneau se réclame de l’école d’Howard Hawks où il ne faut pas sentir le poids de la caméra (jamais rien compris à cet argument mais après tout, y en a qui ne jure que par ça). Un choix qui si il me laisse dubitatif sur un film comme série noire va complètement m’époustoufler sur tous les matins du monde. Car si Corneau remontait la pente dans mon estime, je ne m’attendais pas à une ascension si fulgurante avec ce film. Ici les choix de Corneau s’avèrent incroyablement payants et captivent de bout en bout. M’étant procuré pour l’occasion son autobiographie, Corneau avouait dans le chapitre consacré qu’il s’était mis à paniquer à la moitié du tournage par rapport à ce que le film risquait de donner au final. Il aura fallu le soutien du directeur de la photographie (tu ne fais pas ceinture-bretelles) pour que Corneau maintienne son cap de bout en bout. Cela est on ne peut mieux puisque c’est par ses méthodes de réalisation que le film atteint un certain statut de grâce. L’économie de dialogues, la direction d’acteur misant sur l’intensité interne des émotions et les cadrages fixes magnifiquement composés pour dépeindre cette intensité sont de merveilleux artifices afin de réussir à toucher ce grand mystère de l’art dont il est question tout le long du film. Tous les matins du monde aurait pu aisément se faire mortifiant par cette orientation. Il est juste fascinant parce que ces méthodes parfaitement assimilées (aucune impression de longueur ne se fait sentir) permettent de toucher au plus près et de manière puissante ce si impalpable questionnement. Juste extraordinaire.

Fantasia de Walt Disney (okay il est pas le réalisateur mais c’est tout comme)

Fantasia de Walt Disney (okay il est pas le réalisateur mais c’est tout comme)

J’attendais avec impatience de me jeter dans l’œuvre la plus expérimentale produite par Disney. Et malgré la fatigue et mon goût limité pour la musique classique (j’ai toujours l’impression que sur la durée, ça vire à la cacophonie sans nuance), fantasia a été un enchantement. Forcément, l’exigence du projet tranche tellement avec le divertissement si cher à Disney qu’il est assez normal que le film ne rencontrera pas un grand succès à sa sortie et se traîne encore aujourd’hui une réputation de dessin animé ennuyeux (je crois que gamin on a tous eu des conversations avec nos camarades pour dire que c’était bien chiant). A le revoir avec un œil d’adulte, on peut savourer les choix d’une production à la cohérence captivante. La musique a toujours eu une place importante dans les films d’animation du studio et fantasia semble une parfaite jonction entre les deux arts. Les animateurs s’inspireront de la musique pour mettre en œuvre leurs visions graphiques mais ces visions vont en retour donner leur sens à la partition. Le résultat est une synchronisation artistique complète. Débarrassé de toutes nécessités narratives (la production se couvrira quand même avec les introductions du chef d’orchestre avant chaque segments), fantasia déploie ses illustrations abstraites chargées de retranscrire l’impalpable. Le film ne ménage d’ailleurs pas son spectateur en le soumettant d’office à ce qu’il nomme la musique absolue dotée d’une forme de retranscription bien plus radicale que tout ce qui suivra. Mais bon après tout, cela pose immédiatement l’ambition d’un projet cherchant à matérialiser la musique comme aucune autre comédie musicale ne pourrait le faire. L’animation atteint ici des sommets avec ses passages allant toujours plus loin dans la technique pour toucher au sublime. Pas étonnant qu’on retrouvera au fil des années, une quantité astronomique de récupération de l’imagerie de l’œuvre (l’olympe dans Hercule est complètement calqué sur celui de fantasia, Don Bluth a du se souvenir du sacre du printemps avant d’attaquer the land before time et de casse-noisette pour la scène de danse de Poucelina). Si il me faudra sûrement revoir certains passages pour en apprécier toutes leurs portées (un peu claqué lorsque est arrivé une nuit sur le mont chauve qui est quand même sacrément dingue), ce fut un excellent moment.

Le lac des morts-vivants de Jean Rollin

Le lac des morts-vivants de Jean Rollin

Les coïncidences sont cruelles. Quelques jours avant le décès de Jean Rollin, je venais de découvrir son lac des morts vivants sur lequel je salivais depuis déjà bien des années. Voilà qui a amplifié le choc de sa disparition car une fois n’est pas coutume, le film est à la hauteur de sa réputation. J’avais déjà été stupéfait par le travail de Rollin sur la fiancée de Dracula. Et là encore, le bonhomme m’épate. Mettons quelque chose au clair : Rollin n’est pas un cinéaste médiocre. Il est au-delà de ça. Il est un artiste de la médiocrité. Bien qu’il s’agisse d’une commande sur lequel il a débarqué la veille du tournage, le lac des morts vivants est d’une conception tellement abracadabrantesque qu’elle ne peut que résulter d’un choix du réalisateur. Rollin semble prendre un véritable plaisir à étirer, rallonger, éterniser ses effets effrayants et sentimentalistes ne faisant ainsi que ressortir la stupidité de ces scènes. On peut trouver que cela donne un tour ennuyeux à l’objet mais je trouve au contraire que cette manière de s’arrêter longuement sur chaque passage permet d’en extraire l’ultime essence de la nullité. On a ainsi tout lieu de savourer la médiocrité des effets spéciaux (les scènes sous-marines filmées dans une piscine municipale dont on voit les rebords, sans parler des multiples spots de lumière censés imiter le soleil), des acteurs (j’ai un faible pour le gros moustachu avec son doublage nasillard et le blondinet nazi qui ballade un regard perpétuel de junkie), des répliques (vous ne vous rendez pas compte... on commence à murmurer en ville !, ça n’est pas le lac des maudits qu’il faut l’appeler mais le lac maudit des maudits ! et of course l’incontournable PROMIZOULIN !!!) et des situations (le cadavre qu’on transporte dramatiquement à travers toute la ville au son des cloches de l’église pour finalement le laisser traîner devant la porte du maire comme un morceau de bidoche ou tous ses prétextes pour montrer des demoiselles avec la foufoune à l’air). Du grand art dans son genre ! Tu vas nous manquer mon Jean.

Le dragon du lac de feu de Matthew Robbins

Le dragon du lac de feu de Matthew Robbins

Je dois dire que je prend plaisir ces derniers temps à me replonger dans les long-métrages live produits par Disney dans les 80’s. Après la découverte du fabuleux return to Oz de Walter Murch il y a quelques mois, j’étais impatient de me concentrer sur ce prétendument si noir dragonslayer. Et effectivement, c’est un film très impressionnant et très loin de se conformer à une formule Disney traditionnel. Si le film a des influences, c’est plus du côté d’Excalibur de John Boorman et de la chair et le sang du hollandais fou. On retrouve une approche similaire du milieu médiéval où la magie et le fantastique sont anéantis par la foi chrétienne et où la raison des puissants justifie les barbaries les plus abominables. Matthew Robbins traduit habilement cela visuellement par une réalisation d’une rudesse implacable. Il n’idéalise jamais son univers et le présente constamment comme un endroit sale, menaçant et dangereux. La musique à la fois agressive et captivante d’Alex North rend d’autant plus forte l’expérience. Et que dire de ce fameux dragon, créature tétanisante dont on aura de multiples occasions de voir l’horrifiante puissante. Il y a bien quelques cafouillages dans l’écriture (l’issu du combat entre le héros et le dragon abusant des bienfaits de l’ellipse) et des détails difficiles explicables (après Taram et le chaudron magique, je me demande si Disney essayait à l’époque de construire une thématique sur l’attirance des princesses pour les oubliettes humides) mais dans l’ensemble, dragonslayer est un formidable et magnifique film s‘aventure. Prochaine étape : la foire des ténèbres de Jack Clayton... enfin ça c’est si il existe un DVD français, ce dont je doute.

Scott Pilgrim vs the world d’Edgar Wright

Scott Pilgrim vs the world d’Edgar Wright

Alors que la carrière de Simon Pegg sans son comparse Edgar Wright frise le désastre (si vous avez rit devant un anglais à New York, c’est que vous avez un gros problème), ce dernier nous gratifie ici d’un retour qu’on aurait bien voulu plus retentissant. Vu la sortie sacrifiée et une promotion quasi-inexistante (pas une seule fois je n’ai vu la bande annonce projeté en salle), il serait normal de passer à côté de Scott Pilgrim vs the world. Que c’est triste pour l’un des films les plus jubilatoires de cette fin d’année. Je ne connaissais pas le comic de base et je me suis pris dans la gueule deux heures de maîtrise cinématographique totale. Il faut dire que j’apprécie d’autant plus la manière dont le film dynamite le carcan de la comédie dramatique indépendante US, genre trop souvent superficiel et faux cul. En l’occurrence, Scott Pilgrim vs the world a une histoire qui joue dans le même registre : un garçon rencontre une fille, en tombe amoureux et va se morfler le passif existentio-romantique de celle-ci entre spleen et humour. Le fait d’avoir pris Michael Cera et sa mono-interprétation n’est qu’un signe encore plus évident de ce gigantesque détournement. A la forme attendu avec sa fraîcheur sentant le renfermé, Edgar Wright injecte tout ce qu’il peut contenir de sous-culture (les arts martiaux, les jeux vidéos, le sitcom et même bollywood y passe). Une réinjection jouissive mais toujours parfaitement assimilée. Dire que le film est aussi superficiel que les modèles qu’il démonte est une grossière erreur tant Wright arrive à adapter ses idées à la nécessité de conter une histoire. Cela donne lieu à une efficacité de narration et de mise en scène assez exceptionnel (voir par exemple le montage chargé d’illustrer la perturbation de Scott après sa rencontre avec Ramona). Il n’en fallait pas moins pour gérer une histoire qui mine de rien fait la part belle à la complexité des émotions humaines. Selon les divers stades d’évolution de l’histoire, les personnages apparaissent loin d’être sympathiques (la relation entre Scott et sa copine chinoise sert surtout au départ à flatter son ego, le passif de Ramona envers ses ex diaboliques montre qu’elle n’est pas complètement innocente à la haine que ceux-ci peuvent lui porter). Il y a tellement à décortiquer que ça en fait définitivement trop pour une seule vision et je m’y replongerais plus tard en BD avec une joie non dissimulée.

Le passager de la pluie de René Clément

Le passager de la pluie de René Clément

Le passager de la pluie est apparemment un cas qui partage dans la filmographie de Clément. Je dois dire que si je partais déjà avec quelques craintes (avec Sébastien Japrisot au script, je m’attendais à une catastrophe façon l’été meurtrier). Craintes qui se sont plus ou moins confirmées avec la première partie. Malgré la citation issue d’Alice au pays des merveilles ouvrant le film, j’ai été très désarçonné par le côté étrange de l’entreprise. Mais le temps de s’y faire, j’ai pris énormément de plaisir par la suite. Au fur et à mesure qu’il avance, le film met de manière de plus en plus apparente le mariage du polar avec l’univers de Lewis Carroll. Le résultat prend ainsi un tour absurde que ce soit dans les échanges entre Marlène Jobert et Charles Bronson ou la caractérisation de leurs personnages. Jobert adopte ainsi clairement l’attitude d’un enfant immature et buté (ce qui justifie en soit le fait qu’elle ne contacte pas la police après son viol) alors que Bronson s’apparenterait au chat de Chesnire, être omniscient dont on se demande perpétuellement si il est là pour aider ou embrouiller l’héroïne. Et puis bon, lorsque l’héroïne débarque dans le palais d’une reine rouge où retentit un “qu’on lui coupe la tête !”, il n’y a plus à douter que Clément recherchait plus les explorations des mécanismes de l’absurde que la solidité d’un récit policier (l’intrigue est de toute façon trop rocambolesque pour ne prendre en compte qu’un seul niveau de lecture). Au niveau de sa mise en scène, pas de surprise donc avec plein d’idées souvent fort réussies pour traduire visuellement l’état d’esprit des personnages (j’aime notamment la belle conclusion de la scène de reconstitution sur la plage, symbolisant le rejet de la part enfantine de l’héroïne). C’est le genre de film qui gagnera très sûrement à être réexplorer avec le temps.

Les disciples de la 36ème chambre de Chia-Liang Lu

Les disciples de la 36ème chambre de Chia-Liang Lu

Des quelques films de la Shaw Brothers que j’ai vu, la 36ème chambre de shaolin se distingue tout particulièrement. Je prend un plaisir fou d’assister à l’entraînement de Gordon Liu aux arts martiaux à travers des épreuves masochistes plus réjouissantes les unes que les autres. Je craignais toutefois un aspect redite sur les sequels. Même si les films arriveraient à concevoir de nouvelles épreuves inventives, je doutais d’y trouver le même intérêt que sur l’opus originel. Surprise, les disciples de la 36ème chambre arrive à renouveller sa formule pour se démarquer du premier film. Gordon Liu est mis en retrait et on suit à la place un personnage prétentieux dont la maîtrise des arts martiaux n’a pas besoin de se développer au fil du long-métrage. Peu de scènes d’entrainement donc (une poignée qui forcément trouveront leur utilité au final) mais le film fait quand même la part belle aux démonstrations athlétiques stupéfiantes. Bien partagé entre un humour pas trop lourd et des scènes d’action homériques (mention à la jubilatoire et gigantesque mêlée finale où le style percutant et lisible de Chia-Lang Lu fait des merveilles), les disciples de la 36ème chambre se fait au bout du compte un divertissement extrèmement sympathique. La seule ombre au tableau est un acteur principal qui est loin d’avoir le charisme de Gordon Liu mais bon, on ne peut pas tout avoir. Et c’est toujours mieux que le très faiblard retour à la 36ème chambre, épisode allourdi par des acteurs déplorables, un humour indigeste et une histoire sponsorisée par lutte ouvrière des plus infamantes.

Ladyhawke de Richard Donner

Ladyhawke de Richard Donner

La jolie légende, la magnifique affiche et le souvenir d’une époque où Richard Donner savait faire de sacrément bons films me rendaient d’autant plus excité à l’idée de m’aventurer vers ce ladyhawke. Je dois pourtant reconnaître une certaine déception au vu du résultat final. J’ai été pourtant très séduit par le visuel du film. La production a reconstituée un très bel univers médiéval et Richard Donner prend plaisir à l’illustrer à travers des compositions de plans iconiques. La magnifique photographie de Vittorio Storaro est la cerise sur le gâteau. Je suis toutefois très circonspect sur le script. L’histoire avec sa romance impossible est donc très belle mais la gestion des personnages m’apparaît fort poussive dans l’exploitation. Le trio vedette Broderick/Hauer/Pfeiffer apporte tout ce qu’il faut à leurs personnages mais ne compense pas une écriture bancale où leurs rapports manquent d’une véritable puissance émotionnelle. Je regrette notamment le manque d'exploitation du personnage de Broderick dans sa fonction de pont entre les amants maudits. Faut dire en plus qu’il est difficile de rentrer complètement dans le film à cause de cette abominable musique. Ce n’est pas la première fois qu’un film tente le décalage sonore mais l’utilisation des synthés est tellement horrible ici que ça en fait saigner les tympans. Qu’un type ait pu composer un truc pareil, le faire approuver par les producteurs et passer l’épreuve des projection-tests me dépasse complètement. Cela ne fait que rajouter au bilan mitigé d’un film qui aurait pu être si sympathique.

Bartok le magnifique de Don Bluth et Gary Goldman

Bartok le magnifique de Don Bluth et Gary Goldman

Quelques avis m’avaient mis la puce à l’oreille sur ce DTV qui n’avait pas grand-chose pour m’attirer. Le film m’apparaît même détestable au premier abord. Voir Don Bluth s’abaisser à mettre en boîte un produit dérivé d’une de ses œuvres (une première pour lui si je ne m’abuse) est déjà attristant en soit. Quand en plus, le film se concentre sur le très dispensable sidekick animalier d’Anastasia, la catastrophe semble inévitable. Et pourtant, Bartok le magnifique se montre très potable pour un produit de ce calibre. Forcément, les moyens sont moindres (bye bye le cinémascope, bonjour le 4/3 des familles) et le ton se fait beaucoup plus enfantin (ce qui paradoxalement rend plus acceptable le si déplacé cocktail fantastico-historique d’Anastasia). Mais Bluth reste ce qu’il est et malgré le rabaissement de ses ambitions, son Bartok n’est pas un objet si inoffensif que ça. Derrière une animation limitée, le film cache donc des recherches graphiques des plus alléchantes construisant un monde de magie relativement inquiétant d’où ressort de belles trouvailles. Outre des constructions métalliques tortueuses, je retiendrais notamment le magnifique crâne géant parlant (qui pour ne rien gâcher est doublé par Tim Curry en VO). De même, la construction narrative balisé (introduction des personnages, quêtes d’objet divers et grosse bataille finale) n’empêche pas Bluth de manier avec dextérité humour (l’attachante Piloff) et un soupçon d’émotion (le sort de la sorcière). Si l’imposante grandeur d’Anastasia a été sacrifiée, il reste quand même en ce Bartok un film d’animation fort amusant qui mérite bien le coup d’œil.

The tourist de Florian Henckel Von Donnersmarck

The tourist de Florian Henckel Von Donnersmarck

Alors là je pige pas trop la finalité de ce remake. Non parce que si l’idée c’était de faire une production hollywoodienne qui ressemble à un téléfilm, le plaisant film de Jérôme Salle suffisait amplement. En dépit d’un effort de mondialisation assez épatant (résumons, il s’agit du remake d’un film français par un major américain avec un réalisateur allemand et dont l’action a été transposée à Venise), the tourist brille par son exécution d’une banalité confortable. Agréable à suivre même si on a vu l’original, le film souffre d’un “visuel chic” qui n’est pourtant pas à la mesure du degré d’éclat attendu pour une telle réinvestiture. Anthony Zimmer composait avec ses moyens pour offrir une mise en scène classieuse assez attrayante. The tourist arrive à peine au même résultat avec un budget qu’on peut soupçonner plus conséquent. Saupoudré de fautes de goût assez incroyables (la poursuite en bateau aussi palpitante que du Derrick), le remake a surtout le mérite d’offrir un casting assez sympathique. Je ne pense pas tant au couple Jolie/Depp qu’à des seconds rôles aussi prestigieux que sous-exploités que ce soit Timothy Dalton ou Rufus Sewell qui fait ni plus ni moins qu’un figurant. Du talent gâché en gros, ce qui résume assez bien l’état de ce tourist.

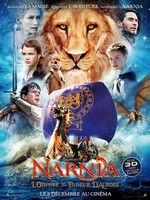

Le monde de Narnia : l’odyssée du passeur d’aurore de Michael Apted

Le monde de Narnia : l’odyssée du passeur d’aurore de Michael Apted

Pourquoi me soumettre à l’épreuve de ce troisième opus me demandez vous ? Et bien parce que contrairement à beaucoup, j’ai pris un minimum de plaisir devant les deux premier opus qui avaient réussis à me divertir facilement. Mais avec ce troisième opus, mon indulgence est mise à rude épreuve. Fort heureusement, la conclusion (un minimum émouvante) semble annoncer la fin d’un cycle, ce qui permettrait d’éviter la mise en oeuvre de nouveaux opus si le film ne trouve pas de succès en salle. Je l’espère d’ailleurs au regard du danger plus qu’alarmant d’une telle production. Si il ne m’avait pas géné sur les deux précédents opus, le propos christiannique de la franchise devient ici un tantinet puant. En effet, j’ai été régulièrement dérangé par le tour que prenait le scénario. Au centre du récit, nous avons des personnages qui vont être soumis à la tentation (avarice, envie, luxure... j’en passe et des meilleurs) et vont gentiment employer leur temps à culpabiliser. Heureusement, le lion Aslan est là pour les bénir et leur oter le poids du pêché. L’analogie “Aslan=Dieu” est poussée dans de tels retranchements avec le final (j’existe dans votre monde mais sous un autre nom et il faut apprendre à me connaître... What the F... ?) que l’objet devient franchement nauséux. Dommage pour une oeuvre dont l’argument empruntant aussi bien à l’odyssée qu’aux aventures de Sinbad promettait un charmant divertissement. Malheureusement, l’action expéditive et des choix esthétiques faisant passer la grosse production pour un téléfilm de luxe ruinent tout plaisir. Il surnage pourtant quelques efforts de mise en scène (joli plan d’ouverture), une poignée d’images vraiment belles (merci à la photo de Dante Spinotti) et quelques effets spéciaux impressionnants au milieu d’une surenchère indigeste (le final avec le serpent de mer). Et puis voir Bruce Spence pousser le film vers la parodie pendant 5 minutes en surjouant comme un malade, ça n’a pas de prix.

Poltergeist 2 de Brian Gibson

Poltergeist 2 de Brian Gibson

Je n’ai pas trouvé énormément d’avis sur cette suite au film culte de Hooper/Spielberg. Pourtant, si les deux compères ont quitté le bateau, la production de ce poltergeist 2 comporte du beau monde. Andrew Laszlow à la photographie, des effets spéciaux signés Richard Edlund, H.R Giger en consultant créatif et toujours Jerry Goldsmith à la musique. Des personnalités qui accomplissent chacun de leur côté un honnête travail mais auquel il manque l’influence d’un vrai chef d’orchestre. Inconnu au bataillon, le réalisateur Brian Gibson est l’archétype du faiseur qui, si il sait plutôt bien tenir une caméra, ne sait pas réfléchir sur l’art d’illustrer un script à la propension grotesque prononcée. Et poltergeist 2 dispose d’un scénario qui en tient une sacrée couche. Le processus spielbergien sur une famille ordinaire plongée dans l’horreur ectoplasmique prend rapidement le large pour une ambition foireuse de déconstruction du film original. Si le long-métrage contient des éléments fort intéressants sur l’évolution des personnages depuis le premier film (Craig Nelson et sa famille désormais ruinée tente de reconstruire leur bonheur d’antan, la banlieue a été complètement déserté suite à la catastrophe finale du précédent opus), cette suite s’acharne surtout à expliciter ce qui était judicieusement mis dans l’ombre. Le folklore indien y est employé plus de raison (faut voir Nelson chassant une créature en lui crachant une âme à la gueule), les évènements les plus abstraits trouvent une explication (le lien de la gamine avec les fantômes) et la menace omnisciente s’incarnant sous divers phénomènes se matérialise désormais principalement au travers d’un personnage de grand méchant. Le pompon sera atteint avec le climax dans l’au-delà. Laissé hors champs dans l’original, il nous offre ici une vision complètement ridicule et daté pour ne rien gâcher. De la belle merde dans laquelle les professionnels mentionnés ci-dessus n’avaient pas vraiment lieu de gâcher leur talent.

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F41%2F36%2F766012%2F63649700.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F29%2F61%2F766012%2F62266889_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F13%2F34%2F766012%2F61560294_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F97%2F01%2F766012%2F61329125_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F6%2F6%2F660522.jpg)